放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

近日,诺瓦聚变能源科技(上海)有限公司完成5亿元天使轮融资,创下国内民营核聚变企业单笔融资新高。在投资机构中,既有社保基金中关村自主创新专项基金、临港科创投等国有资本,也有君联资本、光速光合等社会资本。这些机构都看好诺瓦聚变的“场反位形+磁压缩”技术路线,支持公司研发小型化、模块化、可分布式部署的核聚变电站。

此前国内民营核聚变企业单笔融资的最高纪录,也是由上海企业创造——2022年,能量奇点完成近4亿元天使轮融资,沿着磁约束技术路线,研发高温超导托卡马克装置。

市科委介绍,上海正在建设具有全球影响力的聚变能源创新高地,已形成创业团队多、技术路线全、融资氛围浓、人才密度高的产业生态。“我们选择在上海创业,力争建成全国第一座商业聚变电站,为人工智能超算中心提供低价的清洁电力。”诺瓦聚变创始团队成员周健说。

用场反位形打造小型聚变电站

聚变能源俗称“人造太阳”,是解决人类能源和碳排放问题的一个“终极方案”,已成为全球竞相布局的新赛道。它模拟太阳发光发热过程,在极端高温高压下,控制核聚变反应的速度和规模,使轻原子核结合成较重原子核时释放出巨大能量。聚变能源的主要原料有氢的同位素——氘和氚,其聚变反应产物是无放射性污染的氦,也不会产生二氧化碳等温室气体。

目前,实现可控核聚变的技术路线可分为磁约束、惯性约束、磁-惯性约束。磁约束技术的主流装置是一种名为“托卡马克”的环形容器,惯性约束技术的核心部件是激光驱动器。“这两条技术路线各有优势和劣势。”周健介绍,“磁约束的优势是约束时间长,达到秒级,劣势是发生聚变反应的等离子体密度比较低;惯性约束正好相反,优势是等离子体的密度很高,但约束时间极短,只有纳秒级。”

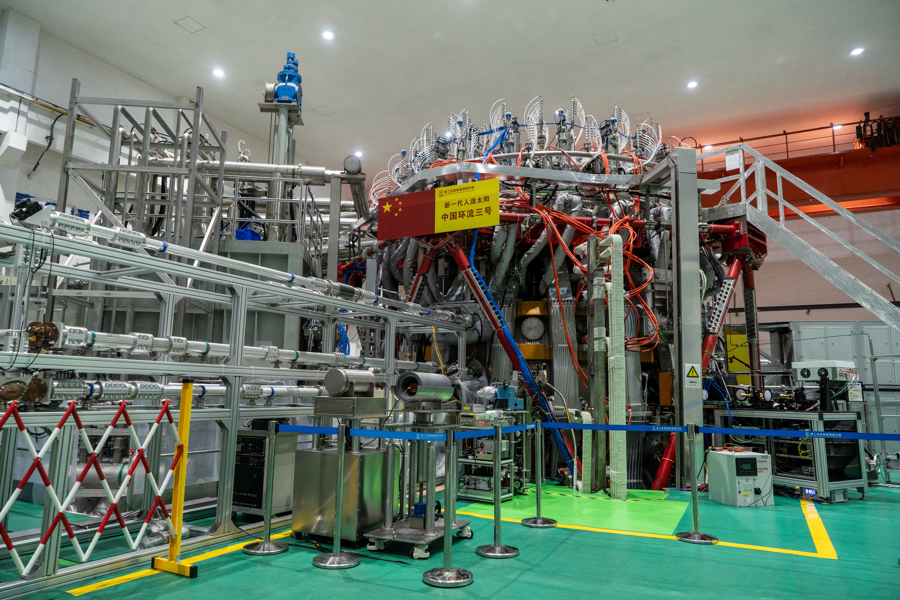

“中国环流三号”托卡马克装置(新华社发)。

“中国环流三号”托卡马克装置(新华社发)。

以场反位形为代表的磁-惯性约束技术走的是“中间道路”,融合了磁约束和惯性约束技术的优势。场反位形装置呈直线形,其内部的闭合磁力线区域能约束等离子体,外部是开放磁力线区域,通过内外结合,将等离子体限制在特定区域内,产生聚变反应。这种装置的约束时间为毫秒级,不如采用托卡马克装置的磁约束聚变,但优于激光惯性聚变。将磁压缩技术与场反位形结合后,可大幅提高等离子体的密度。

“我们研发的FRC(场反位形)装置,功率不是很高。”周健坦言,所以诺瓦聚变的目标是打造小型分布式聚变电站,在2030—2034年实现50兆瓦示范发电,为人工智能算力中心、园区、小岛等场所提供清洁能源。

核聚变创业团队为何选择上海

看到场反位形技术的市场前景后,去年8月,诺瓦聚变创业团队开始组建。这个团队汇聚了国际一流核聚变科学家、工程师和能源专家,他们来自国内多个省市的企业和科研机构,在讨论把公司设在哪座城市时,他们一致选择了上海。

在创业团队看来,上海核电产业发达,有上海电气核电集团等龙头企业,近年来又涌现出上海超导、能量奇点等核聚变明星企业。在科研端,复旦大学、上海交通大学、上海科技大学、中国科学院上海光学精密机械研究所等高校院所有多个聚变研发团队,企业落户上海后,可以与他们开展产学研合作,也能招聘到高校院所培养的青年科研人才。在政策端,上海近年来发布了《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》《上海核电产业高质量发展行动方案(2024—2027年)》等文件,将可控核聚变列为重点培育的未来能源产业,推动磁-惯性约束核聚变等关键技术研发。

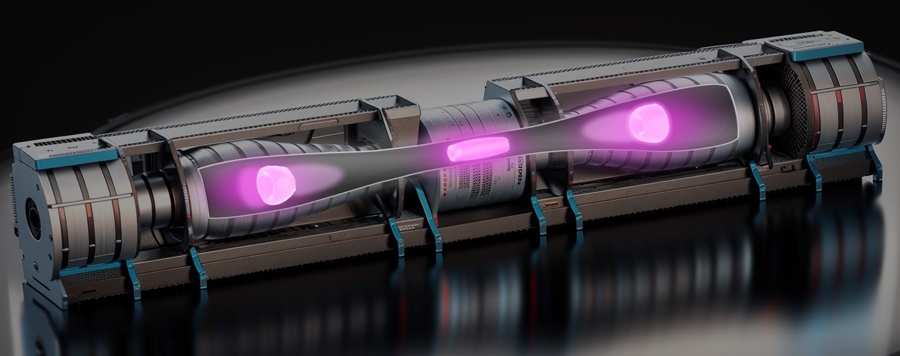

采用场反位形技术的小型模块化核聚变反应堆(FRC-SMR)装置示意图。

采用场反位形技术的小型模块化核聚变反应堆(FRC-SMR)装置示意图。

今年7月,中国聚变能源有限公司在上海挂牌成立。这家中核集团直属二级单位是“国家队”,将持续推动我国聚变能源的工程化和商业化进程,重点布局总体设计、技术验证、数字化研发等业务,建设技术研发平台和资本运作平台。“国家队与民营企业双线并进,产业链上下游协同发展,这对发展核聚变产业是非常有利的。”周健表示,随着诺瓦聚变完成5亿元融资,小型分布式电站这一上海核聚变产业空白被填补,这类电站将与采用磁约束、惯性约束技术的大型聚变电站形成互补关系。

抓住“核聚变+人工智能”风口

近日,美国Helion能源公司宣布:在华盛顿州启动建设全球首座聚变电厂,将从2028年起向微软公司的人工智能算力中心输送电力。这家企业的技术路线与诺瓦聚变一样,也是“场反位形+磁压缩”。它被多家知名投资机构和投资人看好,包括OpenAI首席执行官奥尔特曼,这位人工智能领军人物已投资Helion超过3.75亿美元。

Helion公司启动建设全球首座聚变电厂。

Helion公司启动建设全球首座聚变电厂。

这一事件揭示了核聚变与人工智能的紧密关联。随着大模型兴起,人工智能算力中心的耗电量在快速增长,以至于不少人预测,未来大模型竞争的一个重要领域是电力竞争。巧合的是,可控核聚变技术经过几十年发展,终于到达了商业化落地拐点。将聚变电力率先用于人工智能算力中心,建设投资金额较小、研发周期较短的小型分布式电站,已成为炙手可热的聚变能源商用方案。

诺瓦聚变希望抓住“核聚变+人工智能”这个风口,研发出国内首台小型模块化核聚变反应堆,精准应对人工智能用电需求。

这家企业计划分阶段实现技术突破:短期目标是达到1亿摄氏度等离子体温度,完成关键技术验证;中期目标是实现聚变能量增益Q>1(即聚变反应产生的能量超过维持反应所需的输入能量),攻克经济高效获取聚变能的核心技术难题;长期目标是实现50兆瓦的电力输出,推动小型模块化聚变电站商业化运营。

“在产业生态的培育下,上海企业有条件建成全国第一座商业聚变电站。”周健说。谈及电站建设这一目标,他建议上海市政府尽早将聚变电站审批、监管问题提上议事日程,研究制定相关审批流程和监管体系,填补政策空白。他还希望政府支持企业开展科普活动,让公众认识到聚变能是一种清洁安全的未来能源,消除一些人“谈核色变”的顾虑。“Helion公司在建设聚变电厂前,举办了多次社区科普活动,邀请电厂周边地区居民参加,这对我们未来建设聚变电厂是很好的借鉴。”

睿迎网提示:文章来自网络,不代表本站观点。